Studium: Bessere Noten durch Anwesenheit

18.03.2025Vor fünf Jahren gab es den ersten Corona-Lockdown, und an den Universitäten boomte das Distanzlernen. Nun zeigt ein Bildungsforscher: Wer regelmäßig im Hörsaal sitzt, schreibt bessere Noten.

Nach Corona, also nach langen Phasen des Selbststudiums in den eigenen vier Wänden, mussten sich Studierende erst wieder daran gewöhnen, ihre Studienzeit auch als Anwesenheitszeit auf dem Campus und in den Lehrveranstaltungen zu betrachten.

Erschwert wurde die Rückkehr an die Uni auch durch die gerade während der Pandemie zusätzlich entwickelten oder weiter ausgebauten Möglichkeiten des Distanzlernens, sei es durch Lernplattformen, Lehr-Lernvideos oder neue Formen des individuellen Lernfeedbacks. Gerade im Zuge der Entwicklung KI-ergänzter Lernumgebungen mit dynamischen Lernfeedbacks gewinnen diese Lernvarianten zunehmend an Bedeutung.

„Das sind alles tolle Entwicklungen, die zukünftig die universitäre Ausbildung ergänzen werden. Daran sollten wir nicht rütteln“, sagt Professor Heinz Reinders, Inhaber des Lehrstuhls Empirische Bildungsforschung an der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg. Gleichzeitig plädiert er stark dafür, E-Learning-Formate als Ergänzung und nicht als Ersatz für das Präsenzstudium anzusehen. „Nichts ist so gut für den Lernfortschritt wie der Besuch didaktisch wertvoller und inhaltlich hochwertiger Lehrveranstaltungen.“

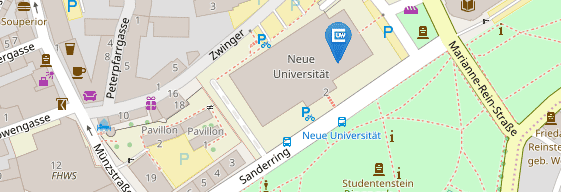

Empirische Daten in der Vorlesung erhoben

Für diese Behauptung legt der Bildungsforscher auch gleich empirische Daten vor, die den Vorteil der Anwesenheit in der Lehre verdeutlichen. Im Wintersemester 2024/25 hat er in seiner Präsenzvorlesung „Einführung in die Empirische Bildungsforschung“ die Anwesenheit der Studierenden sowie deren Noten in der abschließenden Klausur erfasst. Diese Vorlesung ist Pflicht für alle Lehramtsstudierenden der JMU.

Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Während nie anwesende Studierende eine Durchschnittsnote von 3,97 erzielten, liegt dieser Wert bei ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen mit regelmäßiger Anwesenheit bei 2,98 und damit um eine ganze Note besser. „Wir können bei den insgesamt 422 Studierenden, von denen wir Daten haben, immerhin dreißig Prozent der Notenverteilung allein durch Anwesenheit erklären.“

Hinzu kommt ein großer Unterschied bei der Bestehensquote. Von den Studierenden mit regelmäßiger Anwesenheit fielen lediglich 2,9 Prozent bei der Klausur durch. In der Vergleichsgruppe der nie Anwesenden steigt dieser Wert auf beachtliche 32,9 Prozent und liegt damit um mehr als das Zehnfache höher.

Ein Ergebnis, das den erfahrenen Bildungsforscher in dieser Deutlichkeit selbst sehr überrascht hat – auch, weil er unter den 35 Prozent Studierenden, die nie anwesend waren, eine größere Leistungsvarianz erwartet hätte.

Gleichzeitig kennt der JMU-Professor das Phänomen, dass Studierende völlig unvorbereitet in die Klausur gehen, um sich die Aufgaben einfach nur mal anzuschauen. „Die Studierenden können die Klausur unendlich oft wiederholen, das erzeugt auch diesen kontraproduktiven Klausuren-Tourismus. Er macht Arbeit und verzerrt das Leistungsbild“, erklärt Reinders die Folgen.

Einfluss von Geschlecht und Tageszeit

Selbst wenn das Geschlecht der Studierenden und der konkrete Klausurtermin berücksichtigt werden, bleibt der signifikante Noten-Unterschied erhalten. Studentinnen erzielten im Schnitt die Note 3,24, Studenten lagen mit 3,71 fast eine halbe Note unter diesem Niveau. Zu später Stunde, um 18:30 Uhr, sind die Durchschnittsnoten etwas schlechter (3,48) als um 16:00 Uhr (3,22).

„Beide Effekte, sowohl jener der besseren Noten von Studentinnen als auch den Effekt der Tageszeit, kennen wir bereits. Sie werden aber sehr deutlich vom Effekt der Anwesenheit überlagert“. Denn der liege um das Zehnfache höher als jener des Geschlechts und sei sogar fast um das Zwanzigfache stärker als der Unterschied nach der Klausuren-Uhrzeit.

Gleichzeitig ist laut Reinders zu berücksichtigen, dass die Anwesenheit ein Merkmal ist, hinter dem sich weitere Eigenschaften der Lehramtsstudierenden verbergen. Anwesenheit ist in der Fachsprache eine Proxy-Variable, die auch Ausdruck für die Selbstregulation beim Lernen und die Leistungsmotivation der Studierenden ist. „Wer das Studium ernst nimmt, gute Leistungen will und regelmäßig lernt, sitzt auch mit höherer Wahrscheinlichkeit regelmäßiger in der Vorlesung“, erklärt der Würzburger Professor.

Drei Ansatzpunkte zur Motivation der Studierenden

Seit der Pandemie nutzt Reinders drei Ansatzpunkte, um seine Studierenden zu mehr Präsenz in der Vorlesung zu motivieren. Erstens erstellt er den Klausurstoff nicht nur aus der Begleitliteratur, sondern auch aus den Inhalten der Vorlesung. Zweitens tauscht er mindestens die Hälfte seiner Vorlesungsinhalte von Semester zu Semester aus.

Drittens bedient er sich in seinen Vorlesungen ungewöhnlicher Mittel. Er erscheint auch mal als Hausmeister, um zu erklären, was eine gute Schule ausmacht, hält eine Fußball-Pressekonferenz zum Thema Leistungsmotivation ab oder imitiert Moderatoren bekannter TV-Sendungen.

Damit die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer sehen, welche tollen Möglichkeiten Künstliche Intelligenz in der Schule bietet, gestaltet er Vorlesungen auch schon mal live vor den Augen der Studierenden mit diversen KI-Tools. „Dazu müssen sie in die Vorlesung kommen“, motiviert Reinders seine Studierenden, „und sei es nur, um am Ende bessere Noten zu erzielen“.

Weblink zu YouTube

Einige Eindrücke von den darstellerischen Leistungen des JMU-Professors sind in einem Video auf YouTube zu sehen.