Ein Seitensprung mit Folgen

19.05.2020Die Umweltverschmutzung ist schuld, dass sich zwei Fischarten untereinander paaren, die dies normalerweise nicht tun. Bei ihren Nachkommen haben Forscher Gene identifiziert, die für die Entstehung von Hautkrebs relevant sind.

Er ist ein beliebter Aquarienfisch – und seit gut 100 Jahren ein etabliertes Modell für die Krebsforschung: Xiphophorus, ein aus Mittelamerika stammender Fisch aus der Familie der lebendgebärenden Zahnkarpfen. In den 1920er-Jahren war Genetikern aufgefallen, dass nach der experimentellen Kreuzung verwandter Arten bei den Nachkommen häufig Hauttumoren entstehen. Offensichtlich gerät bei ihnen ein Gen außer Kontrolle, das die Krebsbildung auslöst. Die Tumoren entsprechen dem bösartigen Melanom beim Menschen.

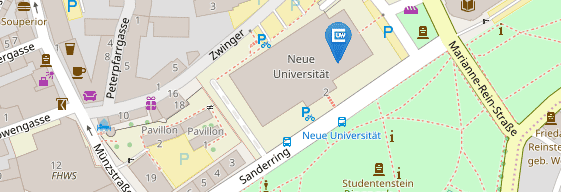

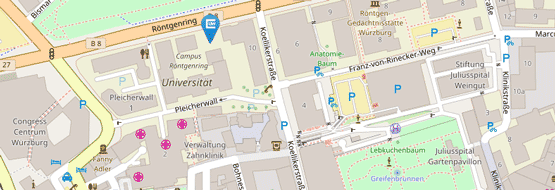

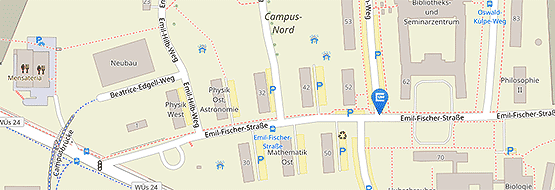

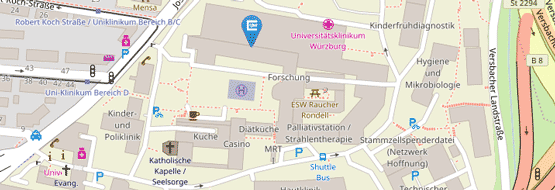

Manfred Schartl, Seniorprofessor am Lehrstuhl für Entwicklungsbiochemie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), forscht bereits seit seiner Doktorarbeit an diesen Fischarten und an den Auslösern ihres Tumorwachstums. Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den USA und aus Mexiko hat er jetzt bei freilebenden Xiphophorus-Arten eine überraschende Entdeckung gemacht. Diese liefert neue Erkenntnisse über die genetischen Grundlagen der Melanom-Entwicklung und lässt sich auch auf den Menschen übertragen. In der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift Science stellen die Forscher die Ergebnisse ihrer Arbeit vor.

Überraschungsfund in Mexiko

„Ein Kollege von mir hat in Mexiko eine natürliche Xiphophorus-Population entdeckt, bei der sich zwei Arten untereinander paaren, die dies normalerweise nicht tun“, erklärt Manfred Schartl. Die Ursache dafür ist vermutlich die zunehmende Verschmutzung der Gewässer, in denen die Fische leben. Sie stört die Geruchswahrnehmung der Weibchen und damit die Partnerwahl. Was das Interesse der Wissenschaftler weckte: Die Nachkommen tragen häufig große schwarze Flecken, die sich als Melanome erwiesen – so wie im Fall der gezielten Kreuzungsexperimente im Labor.

Bei der Suche nach den Ursachen der Melanombildung wurden die Wissenschaftler im Erbgut fündig. „Wir haben bei der Genomanalyse dieser Fische einen starken Zusammenhang zwischen dem Auftreten der schwarzen Flecken und der Aktivität zweier Regionen auf dem Chromosom 21 nachweisen können“, erklärt Schartl. In der ersten Region sitzt das sogenannte xmrk-Gen, das für den ersten Schritt der Tumorentstehung verantwortlich ist. Es ist das gleiche Gen, das bereits bei den Laborzüchtungen als Krebsauslöser identifiziert wurde. In der zweiten Region befindet sich ein weiteres Gen, das mit der Ausbreitung des Tumors in das umgebende Gewebe in Verbindung gebracht wird, das sogenannte Melanosomentransporter-Gen.

Die Nadelspitze im Heuhaufen

Auch auf Chromosom 5 konnten die Forscher Regionen identifizieren, die mit dem Auftreten von Melanomen assoziiert sind, eine von ihnen trägt ein Gen namens cd97. Dieses Gen war in Zellen aus melanotischem Gewebe besonders aktiv. Dazu passt, dass auch Säugetiere – und somit auch der Mensch – ein zu cd97 vergleichbares Gen besitzen. Es war bereits bei der Metastasierung von Tumorzellen und der Invasivität des Tumors bei anderen Krebserkrankungen aufgefallen.

„Wir haben lange nach Genen gesucht, die den Verlauf der Krebserkrankung beeinflussen, sogenanten Tumor-Modifier Genen“, sagt Manfred Schartl. Jetzt habe man zumindest einen starken Hinweis auf die potenziellen Kandidaten. Oder, um es bildhafter auszudrücken: „Bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen haben wir jetzt zumindest die Nadelspitze entdeckt“, so der Biochemiker. Weitere Schritte seien nun nötig, um das Ergebnis mit Untersuchungen an Zellkulturen und funktionellen Analysen im Tierversuch zu vertiefen und die spezielle Bedeutung für das Melanom, auch beim Menschen herauszufinden.

Wie aber kommt es, dass bei Fischen, die sich nur innerhalb ihrer eigenen Art paaren, fast nie Melanome entstehen, verglichen mit Nachkommen, deren Eltern verwandten Arten angehören? „Im Normalfall verfügen die Fische über ein Tumorsuppressor-Gen, dessen Aufgabe es ist, das Melanom zu kontrollieren“, sagt Manfred Schartl. Paart sich nun aber ein Fisch mit einem Exemplar einer fremden Art, die dieses Gen nicht mehr in ihrem Erbgut trägt, fehlt den Nachkommen der Kontrolleur. In der Folge können sich schwarze Flecken und Melanome ungebremst entwickeln.

Ein Baustein bei der Entwicklung neuer Arten

Für die Wissenschaft interessant sind die jetzt veröffentlichten Forschungsergebnisse allerdings noch unter einem anderen Gesichtspunkt – fernab der Entstehung von Melanomen. „Unsere Arbeit identifiziert Gene, die einer Hybridunverträglichkeit bei Wirbeltieren zugrunde liegen“, heißt es in dem Science-Paper. Dahinter steckt der Gedanke, dass es für die Entstehung neuer Arten und deren Aufspaltung hilfreich ist, wenn sich die Angehörigen dieser Arten nicht mehr untereinander paaren können – wenn sie also in der Sprache der Wissenschaft keine „Hybride“ mehr bilden können.

Damit solche Hybride nicht überleben oder zumindest sich nicht mehr fortpflanzen können, brauche es den entsprechenden genetischen Rahmen. Bislang seien jedoch nur weniger als ein Dutzend Fälle bekannt, in denen einzelne Gene dafür sorgen, dass sich „Inkompatibilitäten“ bilden – zu wenig, um beurteilen zu können, ob diesen Prozessen gemeinsame genetische und evolutionäre Mechanismen zugrunde liegen. Mit dieser Arbeit sei es nun gelungen, weitere Gene zu identifizieren.

Originalpublikation

Natural hybridization reveals incompatible alleles that cause melanoma in swordtail fish. Daniel L. Powell, Mateo García-Olazábal, Mackenzie Keegan, Patrick Reilly, Kang Du, Alejandra P. Díaz-Loyo, Shreya Banerjee, Danielle Blakkan, David Reich, Peter Andolfatto, Gil Rosenthal, Manfred Schartl, Molly Schumer, Science, DOI: 10.1126/science.aba5216

Kontakt

Prof. Dr. Manfred Schartl, T: +49 931 31-84149, phch1@biozentrum.uni-wuerzburg.de