Experiment: male bias durch generisches Maskulinum

12.04.2022In der Neuauflage einer 20 Jahre alten Studie wird deutlich, wie die Automatisierung von Sprachprozessen auch einen etwaigen gesellschaftlichen Wandel übersteht.

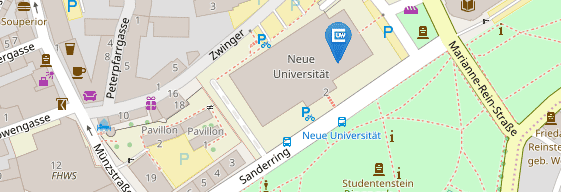

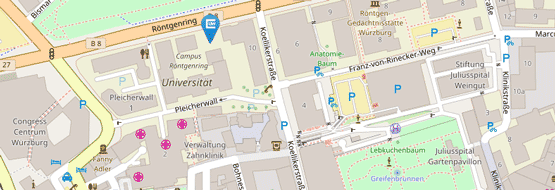

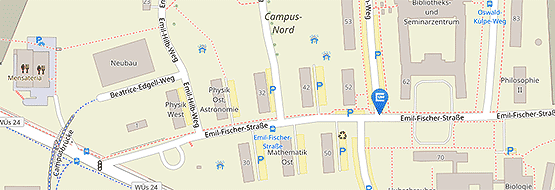

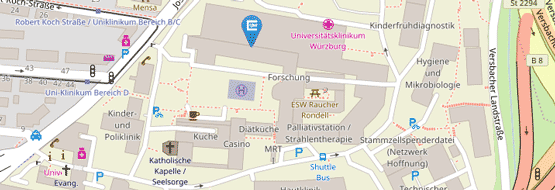

Ein Forschungsteam bestehend aus Wissenschaftlern der Technischen Universität Darmstadt und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) hat in einer psychologischen Untersuchung gezeigt, dass die Verwendung des sogenannten generischen Maskulinums im Vergleich zu geschlechterinklusiven Formen zu einem deutlich stärkeren gedanklichen Einbezug von Männern als von Frauen führt.

Versuch in Umfrageform

Das Experiment war als Umfrage „getarnt“. 344 Teilnehmende wurden an öffentlichen Orten angesprochen und schriftlich gebeten, jeweils drei Persönlichkeiten aus bestimmten öffentlich bekannten Bereichen zu nennen, die ihnen als erstes einfallen. Alle Teilnehmenden erhielten denselben Fragebogen. Der einzige Unterschied bestand in der Frageformulierung, nämlich ob diese das generische Maskulinum enthielt („Nennen Sie drei Politiker“) oder eine von drei geschlechterinklusiven Alternativen. Diese waren die Beidnennung („Nennen Sie drei Politikerinnen oder Politiker“), das Binnen-I („PolitikerInnen“) und das Gendersternchen („Politiker*innen“). Ausgewertet wurde dann der Anteil genannter Frauen an allen Nennungen.

Vorteile bei inklusiven Formen

Die Analyse zeigte, dass das generische Maskulinum einen klaren male bias erzeugt hat. Hier wurden mit durchschnittlich etwa 23 Prozent wesentlich weniger Frauen genannt als bei den geschlechterinklusiven Alternativen. Bei den geschlechterinklusiven Alternativen stieg der Frauenanteil auf Werte zwischen 32,5 und 40,6 Prozent, blieb aber ebenfalls unter der theoretischen Parität von 50 Prozent. Dabei zeigten sich auch Unterschiede innerhalb der geschlechterinklusiven Alternativen: Das Binnen-I und Gendersternchen waren in der Lage, den male bias stärker abzuschwächen als die Beidnennung.

Auch das Geschlecht der Teilnehmenden spielte eine Rolle: Die Teilnehmer nannten im Schnitt deutlich weniger Frauen als die Teilnehmerinnen (26 Prozent im Vergleich zu 39 Prozent über alle Versuchsbedingungen hinweg), was als Bevorzugung des eigenen Geschlechts interpretiert werden könnte.

„Nicht überraschend, aber wichtig“

„Dieses Ergebnis ist an sich nicht überraschend“, sagt die Leiterin der Studie, Nina Keith von der TU Darmstadt. Solche Effekte seien schon seit Jahrzehnten bekannt. Das Besondere an der Untersuchung sei aber, dass eine 20 Jahre alte Untersuchung mit einer größeren Personenstichprobe nachgestellt worden sei und praktisch dieselben Ergebnisse geliefert habe. Erweitert wurde die Originaluntersuchung um die Option des Gendersternchens („Autor*innen“), das es vor 20 Jahren so noch nicht gegeben habe. „Das deutet darauf hin, dass Prozesse des Sprachverstehens so stark automatisiert sind, dass die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 20 Jahre keinen Einfluss darauf haben“, so Keith.

Ähnlich wie seine Darmstädter Kollegin schätzt auch Professor Tobias Richter die Ergebnisse ein. Richter ist Inhaber des Lehrstuhls Psychologie IV an der JMU und war ebenfalls an der Studie beteiligt: „Die Ergebnisse sind zwar nicht überraschend, aber dennoch wichtig. Sie zeigen deutlich, dass das generische Maskulinum einfach nicht generisch verstanden wird.“ Wenn mit Personenbezeichnungen Frauen und Männer gleichermaßen gemeint seien, sei es aus psychologischer Sicht klar, dass geschlechterinklusive Sprachformen verwendet werden müssten.

Originalpublikation

Keith, N., Hartwig, K. & Richter, T. (2022). Ladies first or ladies last: Do masculine generics evoke reduced and later retrieval of female exemplars? Collabra: Psychology, 8(1). https://doi.org/10.1525/collabra.32964 (open acess)