Lebendes Archiv für Keilschrifttexte

08.12.2020Rund 3.500 Jahre alte keilschriftliche Manuskripte aus Tontafelsammlungen der Hethiter werden in einem neuen Projekt online auf neue Weise zugänglich gemacht.

Vor etwa 3.500 Jahren lebten in Anatolien die Hethiter. Auf Tontafeln haben sie Staatsverträge und Erlässe, Gebete, Mythen und Rituale festgehalten – in einer Sprache, die erst im Jahr 1915 entschlüsselt werden konnte.

Nun werden die in Keilschrift erstellten Texte der Hethiter vollumfänglich digital zugänglich gemacht. Die Basis dafür bilden etwa 30.000 Manuskripte, die überwiegend in hethitischer Sprache verfasst sind, in geringerem Umfang auch in Sprachen wie Luwisch oder Palaisch.

520.000 Euro Fördergeld

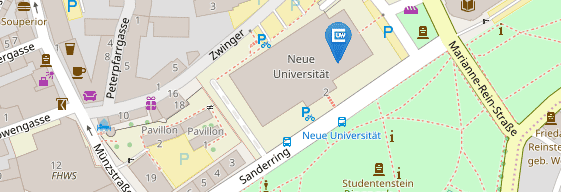

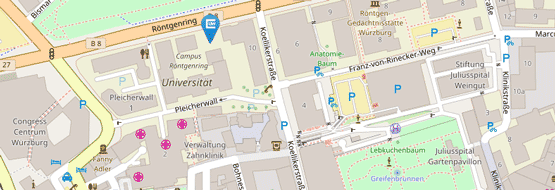

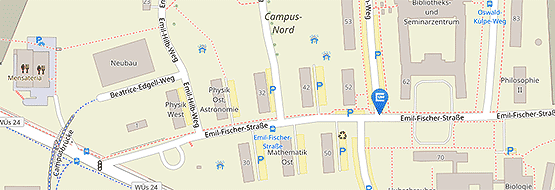

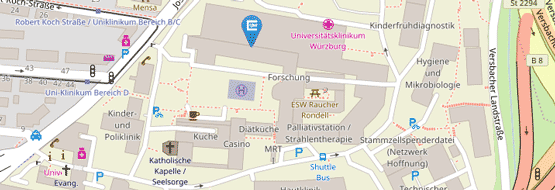

An dem Kooperationsprojekt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg, der Universitäten Mainz und Marburg sowie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz beteiligt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Vorhaben „Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis“ (TLHdig) in den kommenden drei Jahren mit rund 520.000 Euro.

Die Projektleitung liegt in der Altorientalistik der JMU bei Daniel Schwemer und Gerfrid G. W. Müller (Akademie Mainz/Universität Würzburg), Doris Prechel (Universität Mainz) und Elisabeth Rieken (Universität Marburg).

Schritt ins 21. Jahrhundert

Mit dem Projekt wollen die Kooperationspartner den Schritt ins 21. Jahrhundert gehen: Ein großer Teil der 30.000 Tontafeln und Fragmente, die in der damaligen hethitischen Hauptstadt Hattusa gefunden und auf über einer Million Karteikarten lexikalisch erfasst wurden, liegt bereits in digitalisierter Form vor. Sie sollen nun in neuer Form online erschlossen werden.

Die digitale Textsammlung wird über das Hethitologie-Portal Mainz online zugänglich sein. Eine digitale Einreichungs-Pipeline wird es Forschenden in aller Welt erlauben, neu gefundene hethitische Keilschrifttexte in TLHdig zu integrieren. Damit wird ein „lebendes Archiv“ keilschriftlicher Manuskripte in Umschrift geschaffen. Der Forschung über die Kultur und Geschichte der Hethiter eröffnet das einen völlig neuen Zugang zu den Textquellen.

Forschungen über die Hethiter

Das neue Projekt ist Teil der Forschungslandschaft, die im Umfeld des von Daniel Schwemer gemeinsam mit Elisabeth Rieken geleiteten Akademievorhabens „Corpus der hethitischen Festrituale“ gewachsen ist. Sie umfasst weitere DFG- und BMBF-geförderte Projekte, nicht zuletzt auch an der JMU.

Das Hethitologie-Archiv der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz ist die Hauptarbeitsstelle dieses Akademievorhabens. Dort befindet sich der weltgrößte Bestand an hethitischen Schriften in Umschrift, also von der ursprünglichen Keilschrift in lateinische Buchstaben übertragenen Texten. Dieser über Generationen geschaffene Schatz der altorientalistischen Forschung wird nun neu zugänglich und kann damit erstmals systematisch mit digitalen Methoden ausgewertet werden.

Älteste indogermanische Sprache

Die Keilschrifttafeln der Hethiter sind für die Sprachgeschichte besonders interessant, weil Hethitisch die älteste bekannte indogermanische Sprache ist. Heute sind indogermanische Sprachen auf der ganzen Welt verbreitet. Sie sind die Sprachfamilie mit den meisten Sprecherinnen und Sprechern weltweit.

Kontakt

Prof. Dr. Daniel Schwemer, Lehrstuhl für Altorientalistik, Universität Würzburg, T +49 931 31-86460, daniel.schwemer@uni-wuerzburg.de

Weblinks

TLHdig-Projekt