Vom Lochstreifen in die Cloud

19.11.2024Seit fünf Jahrzehnten sorgt das Rechenzentrum dafür, dass die IT der Universität Würzburg reibungslos läuft. Über frühere, aktuelle und zukünftige Herausforderungen äußern sich drei, die sich damit auskennen.

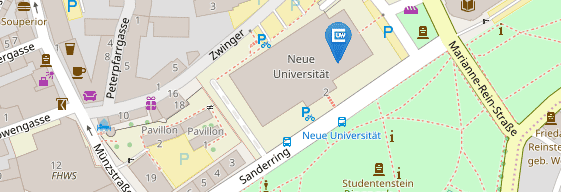

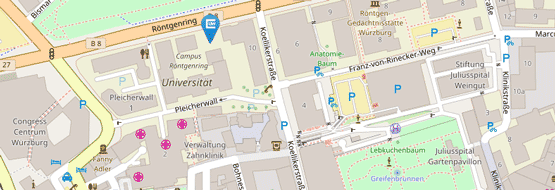

Am 15. November 1974 wurde das Rechenzentrum offiziell zur zentralen Einrichtung der Universität Würzburg. Das 50-jährige Jubiläum ist ein guter Anlass für einen Blick zurück und natürlich auch nach vorne. Zum Interview mit der Pressestelle kamen Matthias Funken, seit 2011 Leiter des Rechenzentrums, Michael Tscherner, Leiter des Bereichs IT-Support, -Schulung und Multimedia und stellvertretender Leiter des Rechenzentrums, und Matthias Reichling, der von 1988 bis 2022 im Rechenzentrum beschäftigt war – zuletzt als stellvertretender Leiter.

Herr Funken, Herr Reichling, Herr Tscherner, zum Einstieg eine Frage, die wahrscheinlich viele Beschäftigte der JMU umtreibt: Warum kommen eigentlich immer noch so viele Spam-Mails in die Mailbox rein, obwohl das Rechenzentrum doch einiges dagegen unternimmt?

Matthias Funken: Wir setzen verschiedene Toolketten ein, um solche Mails auszufiltern. Und wir können prinzipiell den Filter härter einstellen. Aber dann steigt auch die Gefahr, dass häufiger eine Mail zurückgehalten wird, die gar kein Spam ist. Ich kann allerdings versichern, dass die Anzahl der Spam-Mails, die Sie nicht bekommen, um Potenzen höher ist als die Anzahl der Mails, die Sie bekommen.

Spam-Mails waren vor 50 Jahren noch kein Thema. Da wurde die IT an der Universität Würzburg in der Hauptsache für Forschung eingesetzt. Ist das richtig?

Matthias Reichling: In der Tat: Vor 1974 war das Rechenzentrum in der Mathematik angesiedelt, und dort hat man die Rechner für Forschungsaufgaben verwendet. Erst später hat sich das ausgeweitet, beispielsweise in die Physik. Aber es gab früh auch schon nicht-wissenschaftliche Anwendungen. Beispielsweise hat die Universitätsbibliothek 1968 ein Zeitschriften-Verzeichnis herausgebracht, für das die Daten über Lochstreifen eingegeben wurden. 1970 wurde eine Studierendenstatistik erstellt. Ab und zu kamen die Rechner auch bei externen Anfragen zum Einsatz: Beispielsweise hat der Unirechner 1969 dem Wirsberg-Gymnasium dabei geholfen, seinen Stundenplan zu erstellen. Es gab also immer auch Anwendungen über den wissenschaftlichen Bereich hinaus.

Spielt denn heutzutage Forschung noch eine Rolle im Rechenzentrum?

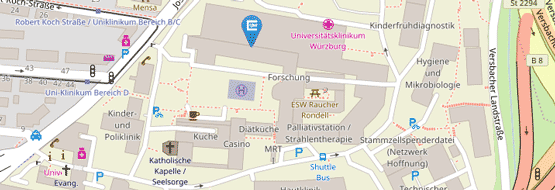

Funken: Ja, massiv. Wir sind schließlich Dienstleister für Forschung, Lehre und Verwaltung. Dementsprechend gibt es Forscherinnen und Forscher, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das jüngste Beispiel dafür ist das High-Performance-Computing, der neue Cluster, den wir jetzt in Betrieb nehmen. Dahinter steht ein wissenschaftliches Großgerät, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit mehreren Millionen Euro gefördert wird. Aber prinzipiell sind natürlich alle unsere Angebote, vom Netzlaufwerk bis zur zentralisierten E-Mail, Werkzeuge für die Forschung.

Michael Tscherner: Letzen Endes dienen auch unsere Kommunikationssysteme der Forschung. Vor der Corona-Pandemie haben Dienste wie Zoom oder Teams kaum eine Rolle gespielt. Seitdem werden sie intensiv genutzt, um mit entfernten Partnern zu kommunizieren, Forschungsergebnisse zu diskutieren und sich auszutauschen.

Wie sah die Arbeit in den Anfangsjahren aus?

Reichling: In der Anfangszeit war das nur eine Handvoll Wissenschaftler, die das Rechenzentrum betreut hat, nicht, wie heute, Zehntausende von Studierenden. Da war das Verhältnis noch viel enger. Außerdem mussten Wissenschaftler persönlich ins Rechenzentrum kommen, wenn sie etwas von uns wollten. Da gab es noch keine Leitungen, über die sie ihre Daten hätten übertragen können. Das kam erst später. Am Anfang ging es immer um Lochstreifen und Lochkarten. Als ich zu studieren angefangen habe – Mitte der 1970er-Jahre – bin ich bei Aufgaben für Programmierkurse im Rechenzentrum am Fernschreiber gesessen. Da gab es nur vereinzelte Datenstationen in den Instituten.

Und seitdem hat sich Ihr Bereich rasant verändert. Wie kommt man damit klar, wenn man sich permanent neu einarbeiten muss?

Reichling: Früher vollzog sich der Wandel in größeren Zeitabschnitten, aber dafür war jeweils der Umbruch größer. Mit jedem neuen Großrechner hat sich die Arbeit stark verändert. Beispielsweise wurde die TR 440 mit deutschen Kommandos bedient. Dann kam in den 80er-Jahren der Nachfolge-Rechner von Siemens mit einem völlig anderen Betriebssystem. Da wurde in den entsprechenden Kursen schon ziemlich viel gestöhnt. Aber dafür hat sich dann sechs oder sieben Jahre lang nichts Wesentliches geändert. Erst mit Microsoft in den 90er-Jahren gab es wieder einen vergleichbaren Umbruch.

Und nun gibt es gefühlt permanent Updates und neue Features.

Reichling: Ja, inzwischen haben wir es mit ständigen Veränderungen zu tun. Schließlich müssen die Hersteller immer wieder etwas Neues auf den Markt bringen, damit sie ihr Produkt verkaufen können. Womit dann in der Regel ein neues Layout einhergeht. Ich weiß noch, als es bei Word Umstellungen gab. Da mussten wir im Rechenzentrum unser Beratungsangebot erhöhen, weil User und Userinnen ihre gewohnten Buttons nicht mehr finden konnten.

Das stelle ich mir ziemlich herausfordernd für die Beschäftigten vor. Murren die, wenn es wieder ein Update gibt? Oder sind die eher begeistert von den neuen Möglichkeiten?

Reichling: Meiner Erfahrung nach würde ich sagen, dass das gesamte Spektrum vertreten ist.

Funken: Grundsätzlich gilt: Wer hier arbeitet, muss sich mit Neuem gerne auseinandersetzen. Trotzdem sind wir im Rechenzentrum permanent am Rande der Überforderung, weil die Frequenz der Änderungen mittlerweile so hoch ist.

Tscherner: Dazu kommt ja, dass wir uns dieses neue Wissen zunächst selbst aneignen müssen. Im IT-Support ist das besonders wichtig, denn unsere Mitarbeitenden dort müssen die Informationen an die Nutzerinnen und Nutzer weitergeben können. Dabei handelt es sich nicht nur um Microsoft-Anwendungen, sondern auch um Cloud-Dienste und die ganze Palette aller IT-Dienstleistungen.

Und auf Seiten der Nutzerinnen und Nutzer: Jammern die viel? Oder kommt da eher Dank?

Funken: Beides. Wichtig ist, zu verstehen, dass es sich in der Regel um essenzielle Änderungen handelt. Wenn ein Produkt nicht mehr unterstützt wird, müssen wir reagieren. Vieles ist also der Notwendigkeit geschuldet. Darunter fällt auch die Sicherheit einer Anwendung. Und es kommen zusätzliche Produkte hinzu: Beispielsweise verwendet die Universität seit der Corona-Pandemie Zoom. Da mussten wir sehr schnell reagieren.

Tscherner: Während Corona hatten wir eine Welle an positiven Rückmeldungen. Nutzerinnen und Nutzer haben sich dafür bedankt, dass wir wichtige Dienste am Laufen gehalten und neue Kommunikationsdienste aufgebaut haben. In den 17 Jahren, die ich schon im Rechenzentrum arbeite, habe ich eine solche Welle an positivem Feedback noch nicht erlebt.

Stichwort IT Sicherheit: Die Zahl der Hackerangriffe auf Einrichtungen der BRD ist mit dem Ukrainekrieg deutlich gestiegen. Ist dies auch an der Uni Würzburg zu spüren?

Funken: Die Anzahl der Angriffe ist definitiv gestiegen. Man merkt, dass eine ganze Industrie dahintersteckt: Ransomware, Industriespionage, politisch motivierte Security-Angriffe. Die IT-Sicherheit steht in einem konstanten Wettlauf mit dieser Industrie.

Es wird versucht, auch die Uni auszuspionieren?

Funken: Ja, natürlich, schließlich gibt es an der Universität wichtige Daten: Für Forschungsergebnisse beispielsweise aus der Pharmazie gibt es viele Interessenten. Wichtig ist, dass diese Angriffe erfolgreich abgewehrt werden, und das passiert in den meisten Fällen auch.

„In den meisten Fällen“ heißt: nicht immer?

Funken: Größere Angriffe konnten wir bisher erfolgreich abwehren. Aber die Bedrohungslage ist da. Seit ein paar Jahren setzten wir deshalb vor allem auf Trainingsangebote, um Mitarbeitende der Universität für Gefahren zu sensibilisieren. Aber ja: Auch wir müssen regelmäßig Passwörter zurücksetzen, User sperren oder Rechner neu aufsetzen lassen. Und in zwei oder drei Fällen mussten wir auch mal die größere Maschine der Verteidigung in Gang setzen.

Corona war sicher eine sehr große Herausforderung für das Rechenzentrum. Gab es vergleichbare Ereignisse in seiner Geschichte?

Tscherner: In meinen Augen war die Corona-Pandemie die größte Herausforderung. In diesem Zeitraum war die damit einhergehende Intensität in der Arbeit nochmals enorm gesteigert, denn die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer mussten trotz allem erfüllt werden.

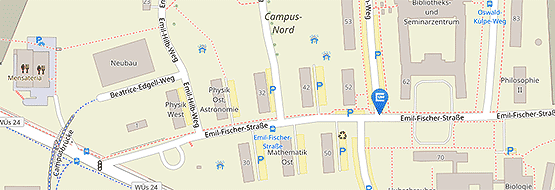

Reichling: Die Inbetriebnahme des Campus Hubland-Nord ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Da lag die Herausforderung darin, jedes Gebäude mit Netzwerkdosen und -komponenten auszustatten und für jeden Seminarraum und Hörsaal Multimedia-Equipment zur Verfügung zu stellen. Es gab dafür ein extrem eng getaktetes Programm mit einer strikten Deadline.

Ganz allgemein: Wie hat sich die Arbeit im Rechenzentrum in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Funken: Es ist einfach viel mehr Arbeit hinzugekommen. Mittlerweile läuft jeder Prozess an der Universität mit Hilfe von IT. Die schiere Anzahl der Services steigt auch stetig. Die Konsequenzen eines Netzwerkausfalls sind dadurch gravierender, was dazu führt, dass es heute schnell Beschwerden gibt, wenn das Netzwerk für 15 Minuten ausfällt.

Tscherner: Die Anzahl der Dienstleistungen und der Kunden ist zudem immens gestiegen. Anfangs unterstützte das Rechenzentrum nur das wissenschaftliche Personal. Heute müssen alle Studierenden und Mitarbeitenden der Universität versorgt werden. Ebenso sind die Ansprüche der Nutzerinnen und Nutzer gestiegen, da die Leute über mehr IT-Wissen verfügen und mehr hinterfragen.

Reichling: Die Zahl der Anwendungen ist ebenfalls rasant gewachsen. Anfangs mussten die Nutzerinnen und Nutzer ihre Programme selbst schreiben, da es noch keine zu kaufen gab. Die Universitäten befanden sich im regen Austausch und stellten sich gegenseitig Programme zur Verfügung. Da schließlich Anwendungen standardisiert und kommerzialisiert wurden, stieg man auf Anbieter aus der Wirtschaft um. Diese mussten auf verschiedenen Betriebssystemen laufen. Dadurch stiegen sowohl die Anzahl möglicher Probleme als auch der Betreuungsbedarf, weil man jetzt nicht nur sechs oder sieben Programme betreuen musste, sondern Dutzende.

Überall wird über einen Mangel an Fachkräften geklagt. Bekommen Sie das nötige Personal?

Funken: Der Wettbewerb ist bei uns deutlich zu spüren. In der IT-Branche ist es üblich, dass es Mitarbeitende gibt, die komplett von zuhause arbeiten – teilweise auch in weit entfernten Städten. Somit gibt es Arbeitskolleginnen und -kollegen, die eine Führungskraft oder Kolleginnen und Kollegen nie persönlich zu Gesicht bekommt. Unsere Universität hat zwar eine sehr flexible Homeoffice-Regelung. Sie besitzt aber kein Modell, mit dem man zu 100 Prozent remote arbeiten kann. Ebenso sind wir im Öffentlichen Dienst bei der Bezahlung weit hinter den Standards der Branche. Uns bleiben also in der Personalauswahl in vielerlei Hinsicht Türen verschlossen. Deshalb macht uns die Tatsache, dass uns in den nächsten fünf Jahren 20 Prozent unserer Mitarbeitenden aus Altersgründen verlassen werden, große Sorgen.

Vielleicht übernimmt dann ja künstliche Intelligenz deren Aufgaben. Inwieweit beschäftigt sich das Rechenzentrum mit dem Thema „KI“?

Funken: Natürlich haben wir dieses Thema schon seit einiger Zeit auf dem Schirm und überlegen, wie wir in fünf Jahren arbeiten werden und wie sich KI auf das Rechenzentrum auswirken wird. Sicher ist: KI-Modelle brauchen viel Strom, viel Platz und viel Investition. Im Moment investieren wir mehrere Millionen Euro in neue Cluster – sprich Hochleistungsrechner. Auf bayerischer Landesebene beträgt die Investition in diesem Bereich aktuell weit über 50 Millionen Euro.

Das klingt doch schon mal nicht schlecht.

Funken: Ist aber nicht wirklich viel. Die Geldsummen, die beispielsweise SpaceX oder Amazon für KI-Projekte bereitstellen, sind um ein Vielfaches größer. Und hier treten wieder Fragen zu Tage, die es noch zu klären gilt: Falls wir Zugriff auf diese KI-Modelle haben wollen, wie abhängig wollen wir uns wirklich machen? Wie müssen wir diese lizensieren? Und was hat eine solche Entscheidung für unsere lokale Infrastruktur zu bedeuten? Viele offenen Fragen, für die wir noch keine Antworten haben. Neben Informationssicherheit und Fachkräftemangel ist KI eine der großen Herausforderungen für die Zukunft.

Wird KI also das bestimmende Thema am Rechenzentrum in den kommenden Jahren?

Funken: Das Thema KI wird uns sicherlich in Zukunft mehr beschäftigen. Daneben gibt es momentan viele Diskussionen im Zusammenhang mit Cloud Services: Inwieweit darf ich bestimmte Daten mit einem Cloudanbieter wie Microsoft tauschen? Wie steht es um den Datenschutz? Wie kann das Personal hier mitbestimmen? Das sind sensible Themen, sensible Daten, mit denen wir uns beschäftigen. Im Rückblick werden uns diese Fragen im Vergleich allerdings lächerlich erscheinen: Ich bin mir sicher, dass in Zukunft ein großer Datenaustausch mit KI-Anbietern vonnöten sein wird, um als Universität noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Dann werden wir uns Fragen stellen müssen, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können.

Vielen Dank für das Gespräch.