Von Würzburg in die Welt

07.04.2020Biologie, Wirtschaftswissenschaften, Europarecht studiert – in Cambrigde, Tokio und New York: Arthur Neuberger hat eine beeindruckende Karriere absolviert. Das Abweichen vom normalen Weg hat sich für ihn gelohnt.

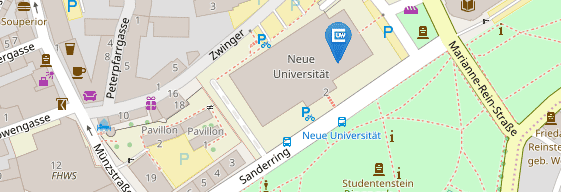

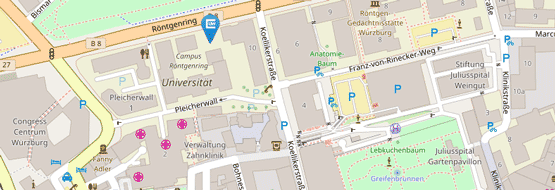

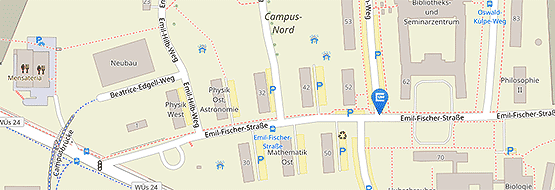

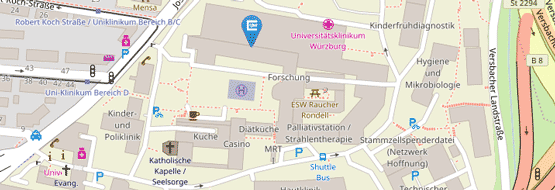

Was arbeiten Absolventen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU)? Um den Studierenden verschiedene Perspektiven vorzustellen, hat Michaela Thiel, Geschäftsführerin des zentralen Alumni-Netzwerks, ausgewählte Ehemalige befragt. Diesmal ist Alumnus Arthur Neuberger an der Reihe. Neuberger hat in Würzburg Biologie, Wirtschaftswissenschaften und Europarecht studiert. Nach Stationen an der University of Cambridge, dem Tokyo Institute of Technology und der Rockefeller University forscht er aktuell am Columbia University Irving Medical Center in New York City.

Das Interview wurde vor Ausbruch der Corona-Pandemie geführt. Deshalb gibt es dazu keine Fragen.

Arthur, an was forschst Du gerade? Unser Team erforscht sogenannte TRP-Kanäle, eine Familie von zellulären Ionenkanälen. Diese sitzen in den Zellmembranen und spielen beim Menschen eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung von Umweltsignalen, wie beispielsweise Geschmack, Temperatur und Schmerz. Einer diese Kanäle öffnet sich bei warmen Temperaturen, beispielsweise, wenn wir morgens eine warme Tasse Kaffee berühren. In der Folge strömen Kalziumionen in die Zelle und setzen eine Signalkaskade in Gang, die uns letzten Endes das Gefühl von Wärme „spüren“ lässt. Das alles passiert natürlich sehr schnell. Des Weiteren häufen sich Hinweise darauf, dass diese Kanäle wichtige Regulatoren in einigen Krebsformen darstellen.

Was fasziniert Dich besonders an Deinem Thema? Die Suche nach einem besseren Verständnis dafür, wie TRP-Kanäle auf molekularer und biochemischer Ebene eine der Grundlagen für unsere Wahrnehmung von Umweltsignalen bilden, treibt unser Forschungsteam täglich voran. Die bisher kaum erforschte Rolle von TRP-Kanälen in der Krebsbiologie ist ebenfalls unbestreitbar interessant. Mein persönliches Laborhighlight ist jedoch Folgendes: Wenn man zum ersten Mal die bislang unbekannte Struktur eines Proteins in annähernd atomarer Auflösung betrachten darf, lässt dies einen die monatelange Arbeit an der Laborbank mit ihren vielen – wirklich sehr vielen – Fehlversuchen mit einem Mal vergessen. Das sind besonders „intime“ Momente.

Wie unterscheidet sich das Studieren in Deutschland von einem Studium in England oder den USA? Was das Studium im „Undergraduate level“ – wir würden von Bachelor sprechen – angeht, sehe ich in den Biowissenschaften den größten Unterschied in der Flexibilität des angelsächsischen Systems. An vielen Universitäten in Großbritannien studiert man Naturwissenschaften, Natural Sciences, und nicht gezielt Biologie, Chemie oder Physik. Ähnlich ist es bei vielen Liberal Arts Colleges in den USA, die es sich zum Ziel gesetzt haben fächerübergreifend auszubilden. An jenen Hochschulen fordert das Curriculum eine Mischung aus natur-, geistes- und humanwissenschaftlichen Fachrichtungen. Ein Medizin- und Jurastudium ist in den USA ein Postgraduate program, das man typischerweise erst nach dem Bachelor beginnt.

Das wirkt sich wahrscheinlich auch auf die Zeit nach dem Studium aus. Eindeutig! In Großbritannien ist der Arbeitsmarkt nach dem Studium flexibler: Dort sind Noten und Reputation der Alma mater manchmal wichtiger als das Fachgebiet, das man jahrelang studiert hat. Es passiert nicht selten, dass Absolventen der Geisteswissenschaften von britischen Eliteunis sich erfolgreich für Jobs in der Unternehmungsberatung oder in der Finanzwelt bewerben. Ähnlich ist dies auch in den USA. Ein Freund und langjähriger Forschungskollege von mir hat einen PhD in Theologie in Princeton absolviert, bevor er Mitgründer und CEO eines der erfolgreichsten Biotech-Unternehmen in den USA geworden ist.

Und welche Unterschiede siehst du, wenn es um eine Karriere in der Forschung geht? Während des PhD in den angelsächsischen Ländern wird man meines Erachtens deutlich als Student und nicht als wissenschaftliche Fachkraft angesehen – immerhin ist man „PhD student“ und nicht Doktorand. In Deutschland ist man in dieser Zeit oft aktiv in die Lehre des Promotionslehrstuhls integriert. Letzteres wäre im britischen PhD-Programm, das nur drei bis vier Jahre vorsieht, nicht möglich. Eine der größten Hürden bei der Bewerbung auf einen Platz im PhD-Programm in Großbritannien ist das Kapitel „Funding“: Eine Doktorandenstelle ist nur in wenigen Fällen finanziert. Ein PhD-Stipendium finanziert das Gehalt sowie die nicht gerade günstigen „program fees“. Vor allem in den USA sind letztere sehr hoch. In Großbritannien bewerben sich Studenten demnach in der Regel um eine Doktorandenstelle und zeitnahe daran um ein Stipendium. Und so manch’ eine PhD-Stelle wird nicht angenommen, weil der Versuch, ein Stipendium zu erhalten, gescheitert ist.

Was Aktivitäten neben dem Studium angeht, sollen die Unterschiede ja auch sehr groß sein. Wie hast du das erlebt? Vor allem der Universitätssport spielt eine zentrale Rolle an angelsächsischen Universitäten. Ob man sich selbst athletisch einsetzt oder nur zuschaut, ähnlich wie in deutschen Fußballstadien schlägt das Herz im Takt der Spielzüge der hauseigenen Athleten. So musste auch schon der ein oder andere Kommentator, zuletzt beim Rugby Varsity Match im legendären Twickenham Stadium, die Studenten der beiden angesehensten Unis im Land darauf hinweisen, dass beim verbalen Austausch zwischen den Fans der „verfeindeten Unis“ die Wortwahl bedacht werden sollte, da sich schließlich auch Familien mit Kindern im Stadium befinden.

Welche Erfahrungen hast Du mit dem Alumniwesen in England und den USA gemacht, was gefällt Dir dort besonders gut? Das Alumniwesen in Deutschland steckt im Vergleich zu Universitäten in England und den USA noch in den Kinderschuhen – oder ist mancherorts noch nicht geboren. In den USA ist es stärker ausgeprägt als in Großbritannien. Mit Cambridge bin ich einer globalen Alumni-Familie beigetreten, die mich auf Lebenszeit begleiten wird. Alumni-Clubs sind vielerorts verbreitet; in New York habe ich auf diesem Weg meine ersten Kontakte in der Stadt geknüpft. Man erkennt sich auf den Straßen der Welt, oft an „University Stash“, wie beispielsweise Krawatten, Schals und Vergleichbarem, welche die Alumni stolz in den auffälligsten Farben tragen. Nicht immer kommt es zu einem Gespräch, wenn man sich auf der Straße oder beim Joggen im Central Park „wiedererkennt“, obwohl man sich doch eigentlich gar nicht kennt. Aber oft reicht auch nur ein freundlicher Blick aus, um jene Jahre ins Gedächtnis zurückzurufen, die ich zu den bisher schönsten in meinem Leben zählen darf.

Was rätst Du Studierenden, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten wie Du? Nichts hat mich so stark und andauernd geprägt wie die Zeit im Ausland. Für mich hat es sich langfristig gelohnt, den klar markierten Weg zu verlassen, auch wenn es nicht immer einfach war. Aber es lohnt sich!

Vielen Dank für das Gespräch.

Sie sind selbst noch nicht Mitglied im Netzwerk der Universität? Dann sind Sie herzlich eingeladen, sich über www.alumni.uni-wuerzburg.de zu registrieren! Hier finden Sie auch die bislang veröffentlichten Porträts von Alumni und Alumnae der JMU.