Die Ungerechtigkeit bleibt

12.02.2019Am Freitag gibt es an Bayerns Schulen Zeugnisse. In vielen Klassen ersetzen dann sogenannte Lernentwicklungsgespräche die klassischen Notenzeugnisse. Deren grundlegende Nachteile können sie allerdings nicht beheben.

„Für einen schlechten Schüler ein wahres Tribunal, in dem man als Eltern eigentlich irgendwie abmildernd eingreifen möchte, weil es alles so harsch klingt.“ „Die eigenen Schwächen vor mehreren Leuten gesammelt aufgezählt zu bekommen, ist einfach nicht schön.“ Wer im Internet in Eltern-Foren nach dem Stichwort „Lernentwicklungsgespräch“ sucht, findet viele negative Kommentare. Auch Lehrkräfte äußern sich dort nicht nur begeistert: „Es ist verdammt schwierig, so ein Gespräch positiv zu gestalten, wenn da ein Schüler sitzt, der es einfach nicht packt“, ist dort zu lesen oder „Es gibt viele Eltern, die diese Art Gespräch nicht mögen. Die wollen ganz klare Noten sehen“.

Grundschulen in Bayern haben seit dem Schuljahr 2014/15 die Möglichkeit, das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 durch ein Lernentwicklungsgespräch zu ersetzen, an dem sich Schulkind, Klassenlehrkraft und Eltern beteiligen. In dem maximal 30-minütigen Gespräch soll die Lehrkraft „im Beisein der Erziehungsberechtigten das Gespräch mit dem Kind führen“ und dessen „individuelle Situation mit seinen Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenzialen“ betrachten, wie es auf der Homepage des Kultusministeriums heißt. Die schriftliche Dokumentation dieses Gesprächs wird anschließend von allen Beteiligten unterzeichnet; sowohl Schule als auch Familie erhalten ein unterschriebenes Exemplar.

Gespräche bieten Vorteile

„Grundsätzlich haben Lernentwicklungsgespräche Vorteile im Vergleich zu traditionellen Notenzeugnissen“, sagt Johannes Jung. Der Wissenschaftler ist außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU); in seiner Forschung beschäftigt er sich schon seit Langem mit der Gerechtigkeit von Noten. Die Vorteile von Gesprächen liegen nach Jungs Worten auf der Hand: Verglichen mit einer reinen Ziffernote sind sie ausführlicher und damit differenzierter. Sie beschreiben Entwicklungen und geben Raum für Hinweise auf spezifische Stärken und Schwächen des jeweiligen Kindes. In der schriftlichen Dokumentation können Hinweise auf spezielle Fördermaßnahmen festgehalten werden.

Trotzdem sieht Jung auch in dieser Form der Leistungsbewertung negative Aspekte: „Lernentwicklungsgespräche bedeuten nicht die Abschaffung einer Note, sprich: der Einordnung von Schülerinnen und Schülern in einem skalierten Raster“, sagt er. Diese Einordnung erfolge in ihrem Fall nur eben nicht in Form einer Ziffer zwischen 1 und 6, sondern ausformuliert und mündlich. Das grundlegende Problem einer potenziellen Ungerechtigkeit bei der Bewertung werde damit nicht gelöst.

Ungerechtigkeiten lassen sich nicht vermeiden

Ungerechtigkeit? Danach gefragt, was er damit meint, muss Jung philosophisch werden. Dann da gibt es auf der einen Seite die „zuteilende Gerechtigkeit“, die eine Leistung nach genau definierten Kriterien bemisst, wie etwa ein Vokabeltest, bei dem die Anzahl der Fehler mit der Note korreliert. Auf der anderen Seite existiert aber auch eine „ausgleichende Gerechtigkeit“. Diese berücksichtigt individuelle Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und die jeweilige Lernbiographie und fällt auf dieser Basis ein Urteil – etwa bei einem Flüchtlingskind, dessen Eltern kein Deutsch sprechen, das selbst erst seit wenigen Monaten in Deutschland lebt und das zwar beim Schreiben noch jede Menge Fehler macht, aber immerhin mittlerweile ganze Sätze aufs Blatt bringt.

„Will man solche Aspekte bei der Notengebung berücksichtigen, wird die Angelegenheit äußerst kompliziert, und alle Versuche führen möglicherweise zu immer neuen Ungerechtigkeiten“, sagt der Pädagoge – und das unabhängig von der Form der Bewertung. Das Ergebnis sei nie der jeweiligen Leistung angemessen, wobei eine individuelle Norm ebenfalls ungerecht sei. „Unsere Gesellschaft ist auf Normierung aufgebaut, dementsprechend verlangt die Schule standardisierte Leistungen“, sagt Jung. Individualität stoße in diesem System zwangsläufig schnell an Grenzen.

Ungeklärte Fragen und eine hohe Belastung

Auch wenn im Internet viele kritische Stimmen zu lesen sind: Lernentwicklungsgespräche sind inzwischen anscheinend akzeptiert. Vor ihrer Einführung hätten sich in einer Umfrage 80 bis 90 Prozent der Eltern skeptisch gegenüber der Neuerung geäußert. Kurz danach habe sich das Bild ins genaue Gegenteil gedreht: Nun sei die überwiegende Mehrheit davon überzeugt, so Jung. Probleme und ungelöste Fragen gebe es dennoch genug: Was passiert, wenn Eltern den Termin nicht wahrnehmen? Wie soll das Gespräch ablaufen, wenn diese nicht Deutsch sprechen? Welche Konsequenzen hat es, wenn einer der Beteiligten seine Unterschrift unter die Dokumentation verweigert? Alles Fragen, auf die es nach Jungs Worten bislang noch keine befriedigenden Antworten gibt.

Außerdem dürfe nicht vergessen werden, dass solche Gespräche für die Lehrkräfte eine hohe Belastung darstellen – zeitlich, organisatorisch und verwaltungstechnisch. „Bei unkomplizierten Kindern laufen Lernentwicklungsgespräche sicherlich gut“, sagt Jung. Problematisch werden sie in der Regel erst in den schwierigen Fällen. Denn dann mache sich das bemerkbar, was der Pädagoge mit dem Ausdruck „strukturelle Divergenz der Interessen zwischen Eltern und Schule“ beschreibt. Zwar sitzen alle Beteiligte quasi gleichberechtigt am Tisch; eine Eins-zu-eins-Partnerschaft zwischen Eltern und Schule existiere in Wirklichkeit jedoch nicht. Und wenn dann eine Lehrkraft unsensibel vorgehe, könne sie in kurzer Zeit viel kaputt machen. „Da ist es vielleicht weniger schmerzhaft, wenn im Zeugnis einfach die Note 4 steht“, so Jung.

Ein schlechtes Zeugnis führt nicht in die Sackgasse

Wer sich längere Zeit mit Johannes Jung über Noten und Zeugnisse unterhält, meint irgendwann eine gewisse Skepsis aus seinen Äußerungen herauszuhören. Trifft das zu? Ja, eine relative Skepsis sei bei ihm grundsätzlich vorhanden, sagt er. Sie basiert auf der Frage, inwieweit es prinzipiell gerechtfertigt ist, Menschen einer normativen Beurteilung zu unterwerfen. Eine Antwort hat er allerdings auch parat: „Es ist gerechtfertigt, dass wir als Gesellschaft Anforderungen an die nachwachsende Generation formulieren, die erfüllt sein müssen, damit diese Gesellschaft auch in Zukunft bestehen kann.“ Dieser „normative Vorgang“ müsse allerdings transparent und klar formuliert sein. Kinder müssten wissen, was sie davon haben – und das Recht haben, sich dem zu verweigern.

Unabhängig davon, ob es sich um eine Ziffernote oder ein Entwicklungsgespräch handelt, rät Jung sowieso dazu, dieser Art von Normierung keine allzu hohe Bedeutung zuzumessen. „Ein schlechtes Zeugnis führt nicht automatisch in eine Sackgasse“, sagt er. Gerade in Bayern gebe es erfreulich viele Möglichkeiten, die Durchlässigkeit des Schulsystems nach oben zu nutzen. Ganz zu schweigen von der Frage, ob ein hoher Schulabschluss tatsächlich für jeden erstrebenswert ist. Das Ziel vieler Eltern für ihr Kind und vieler Politiker für die heutige Generation von Schülerinnen und Schülern – Abitur und Studium – empfindet er jedenfalls als „zumindest problematische Entwicklung“.

Kontakt

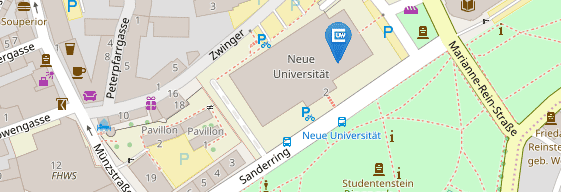

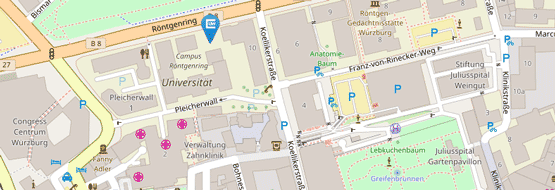

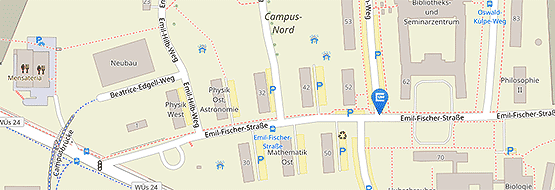

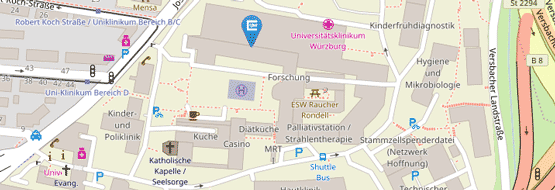

Prof. Dr. Johannes Jung, Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik,

T: +49 931 31-84885, johannes.jung@uni-wuerzburg.de