Erfolgreich überleben ohne Sex

12.02.2018Sie vermehren sich durch Jungfernzeugung; ihre Nachkommen sind hundertprozentige Klone der Mutter. Nach den gängigen Theorien müsste der Amazonenkärpfling deshalb längst ausgestorben sein. Warum das nicht so ist, zeigt eine neue Studie.

Arten, die sich ungeschlechtlich vermehren, sind unter Wirbeltieren äußerst selten zu finden; der Amazonenkärpfling (Poecilia formosa) bildet dabei die große Ausnahme. Die kleinen Fische, deren natürliches Verbreitungsgebiet im Grenzgebiet von Texas und Mexiko liegt, bringen keine männlichen Nachkommen hervor. Die Weibchen vermehren sich durch Jungfernzeugung – in der Fachsprache Parthenogenese genannt – ihre Töchter sind genetisch identische Klone ihrer selbst.

Ganz auf den Akt mit den Männchen verzichten, können die Amazonenkärpflinge allerdings nicht. Sie müssen sich mit männlichen Exemplaren verwandter Arten paaren, weil erst deren Sperma der Eizelle das Signal zum Teilen gibt. Tatsächlich dringt die Samen- sogar in die Eizelle ein; ein Austausch genetischen Materials findet jedoch nicht statt. Vielmehr vernichtet die Eizelle das männliche Erbgut in der Regel vollständig.

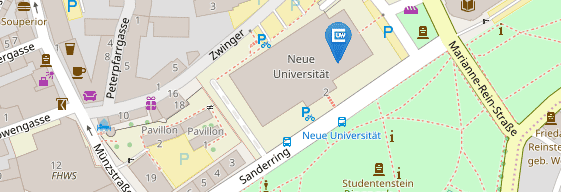

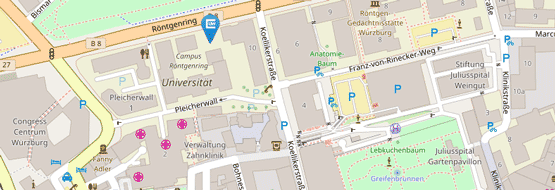

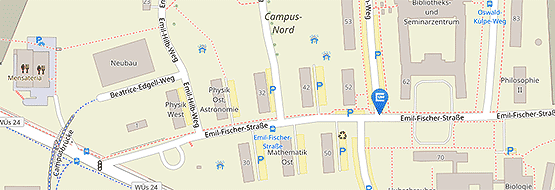

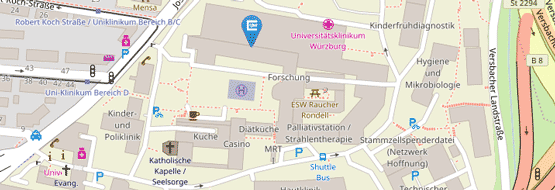

„Nach den gängigen Theorien dürfte es diese Art eigentlich nicht mehr geben. Sie müsste im Laufe der Evolution längst ausgestorben sein“, erklärt Manfred Schartl. Der Biochemiker ist Inhaber des Lehrstuhls für Physiologische Chemie am Biozentrum der Universität Würzburg. Weshalb der Amazonenkärpfling trotzdem noch existiert, hat Schartl gemeinsam mit einem internationalen Wissenschaftlerteam untersucht. Die Forscher haben dafür das Erbgut der Fischart entschlüsselt und mit dem verwandter Arten verglichen. Die Ergebnisse ihrer Studie stellen sie in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution vor.

Im Widerspruch zu gängigen Theorien

Zwei Aspekte sprechen im Wesentlichen dagegen, dass Arten, die sich ungeschlechtlich vermehren, dauerhaft existieren können: „In jedem Erbgut treten irgendwann einmal Fehler auf. Bei Lebewesen, deren Nachkommen reine Klone sind, müssten sich diese Fehler über die Generationen hinweg akkumulieren, bis es irgendwann keine gesunden Individuen mehr gibt“, erklärt Schartl. Arten, die sich geschlechtlich vermehren, können solche Fehler leichter ausmerzen, wenn der Chromosomensatz bei der Bildung von Ei- und Samenzelle halbiert wird und anschließend bei der Befruchtung aus jeweils der Hälfte des mütterlichen und des väterlichen Erbguts neu kombiniert wird.

Was ebenfalls gegen ein langes Überleben spricht, wenn Nachkommen Klone ihrer Mütter sind: „Diese Arten können sich wegen der fehlenden Neukombination ihres Erbguts in der Regel nicht so schnell an veränderte Umweltbedingungen anpassen wie ihre Konkurrenten, die sich auf geschlechtliche Weise fortpflanzen“, sagt Schartl. Im Laufe der Evolution, bei der das Prinzip „Survival of the fittest“ gilt, sollten sie deshalb innerhalb weniger Generationen den Kürzeren ziehen.

Einzigartige genetische Variabilität

Antwort auf die Frage, warum diese Theorien beim Amazonenkärpfling versagen, haben die Wissenschaftler im Genom dieser und zweier verwandter Fischarten, die sich normal geschlechtlich vermehren, gesucht. Das zentrale Ergebnis: „Wir haben beim Amazonenkärpfling wenige Anzeichen einer genetischen Degeneration gefunden, sondern vielmehr eine einzigartige genetische Variabilität und deutliche Beweise für eine fortlaufende Evolution“, so Manfred Schartl.

Vor allem bei Genen, die für das Immunsystem von Bedeutung sind, habe sich im Erbgut von P. formosa ein hohes Maß an genetischer Variabilität gezeigt. Die Autoren der Studie folgern daraus, dass diese Variabilität kombiniert mit einer breit angelegten Immunantwort wesentlich dazu beiträgt, dass der Amazonenkärpfling nicht das übliche Schicksal ungeschlechtlich sich fortpflanzender Organismen teilt: ein leichtes Opfer von Krankheitserregern zu sein.

Weitere Ergebnisse der Studie

- Der Vergleich des Genoms von P. formosa mit den verwandten, sich geschlechtlich fortpflanzenden Fischarten P. latipinna und P. mexicana zeigt: Die Unterschiede sind gering. Alle drei tragen 25.220 proteinkodierende Gene.

- Erstaunlicherweise sind im Erbgut von P. formosa auch solche Gene zu finden, die ein weiblicher Fisch nicht benötigt, wie etwa Gene für die Spermatogenese, die Entwicklung von Männchen oder für die Reifeteilung von Ei- und Samenzelle.

- Das Fehlen großflächiger genetischer Schäden lässt sich definitiv nicht damit erklären, dass P. formosa sich erst vor wenigen Generationen entwickelt hat. Der Blick ins Genom zeigt, dass die Art vor gut 100.000 Jahren entstanden sein muss. Bei einem Generationswechsel alle drei bis vier Monate bedeutet dies gut 500.000 Generationen, seit denen P. formosa existiert – also dem Mehrfachen dessen, was bisher gängige Theorien als Zeitraum bis zur Auslöschung angeben. Und übrigens auch ein Vielfaches der Generationen, die Homo sapiens vorweisen kann.

- Auch P. formosa nimmt vermutlich an evolutionären Prozessen teil – dies allerdings im Rahmen einer Selektion von natürlicherweise erscheinenden Mutationen und dem Wettbewerb zwischen den jeweiligen Klonen. Dabei erweist sich die ungeschlechtliche Vermehrung für den Amazonaskärpfling sogar als Vorteil: Ohne den Aufwand, den zwei Geschlechter bedeuten, kann die Fischpopulation schneller wachsen und eine bedeutende Größe erreichen.

- Sämtliche bekannten asexuell lebenden Wirbeltiere sind Hybride – „Eltern“ des Amazonenkärpflings waren zwei Exemplare von P. latipinna und P. mexicana. Die Wissenschaftler vermuten deshalb, dass ein hybrides Genom die treibende Kraft hinter der Fitness dieser Arten ist. Dafür müssen die hybriden Gene allerdings miteinander kompatibel sein – was nur sehr selten der Fall ist.

- Als Ersatz für die bisher gängigen Theorien zu den Überlebenschancen von Arten, die sich asexuell vermehren, schlagen die Forscher eine neue Theorie vor, die sie „rare-formation-hypothesis“ nennen. Diese besagt, dass asexuelle Arten nicht deshalb so selten sind, weil sie den anderen unterlegen sind. Sie sind vielmehr selten in der Natur anzutreffen, weil die Bedingungen an ein hybrides Genom, das es für ein erfolgreiches Überleben und eine erfolgreiche Reproduktion braucht, so spezifisch sind.

Clonal polymorphism and high heterozygosity in the celibate genome of the Amazon molly. Nature Ecology & Evolution http://dx.doi.org/10.1038/s41559-018-0473-y

Kontakt

Prof. Dr. Manfred Schartl, T: +49 (0)931 31-84149, phch1@biozentrum.uni-wuerzburg.de