Mehr Vielfalt im Kalkmagerrasen

07.02.2025Welche Maßnahmen sind dazu geeignet, Insekten in typisch fränkischen Landschaften bessere Lebensbedingungen zu bieten? Diese Frage hat ein Forschungsteam der Universität Würzburg untersucht. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

Weltweit ist die Artenvielfalt bedroht. Während der Weltbiodiversitätsrat im Jahr 2019 schätzte, dass von acht Millionen Arten eine Million vom Aussterben bedroht sei, kommen neuere Studien auf doppelt so viele: Zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten stehen demnach vor dem Aus, wenn sich nicht schnell etwas an ihren Lebensverhältnissen ändert.

Auch in den verbliebenen, artenreichen Lebensräumen lässt sich dieser Verlust feststellen. Der Rückgang an naturbelassenen Flächen, die intensive Landwirtschaft, Flächenversiegelung, Schadstoffe und Klimawandel sind wesentliche Faktoren dafür, dass die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft seit Jahren rückläufig ist.

Studie in Proceedings B veröffentlicht

Mit welchen Maßnahmen sich die Lebensbedingungen von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und anderen Bestäubern verbessern lassen: Das hat ein Forschungsteam der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) am Beispiel von typischen Kalkmagerrasen-Flächen in Nordbayern untersucht. Die Studie zeigt, dass vor allem kleinere Ackerflächen und ökologisch bewirtschaftete Kulturen in der umgebenden Landschaft dazu geeignet sind, die Vielfalt und die Anzahl verschiedener wildlebender Insekten auf Naturschutzflächen positiv zu beeinflussen – einschließlich zahlreicher gefährdeter Arten.

Verantwortlich für diese Studie waren Professor Ingolf Steffan-Dewenter, Inhaber des Lehrstuhls für Tierökologie und Tropenbiologie (Zoologie III) der JMU, Professor Andrea Holzschuh und Professor Jochen Krauss; durchgeführt wurde sie von Carolin Biegerl, Doktorandin an diesem Lehrstuhl. In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B hat das Team jetzt die Ergebnisse veröffentlicht. Die Studie ist Teil des EU-Projektes Safeguard (Safeguarding European wild pollinators), das von Ingolf Steffan-Dewenter koordiniert wird.

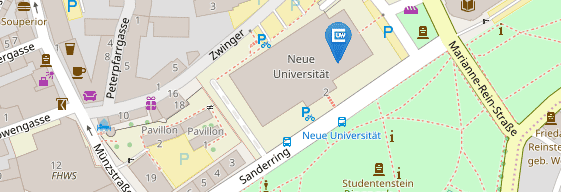

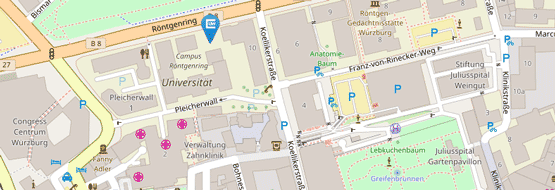

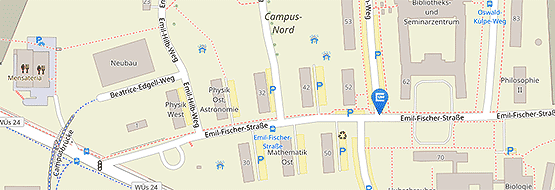

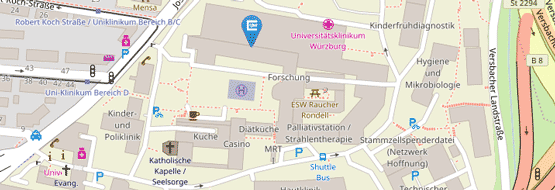

„Wir haben untersucht, wie die Qualität der lokalen Lebensräume, die Form der Landwirtschaft und die Gestaltung der umgebenden Landschaft zur Erhaltung der Bestäubervielfalt auf wertvollen Naturschutzflächen beitragen können“, beschreibt Carolin Biegerl den Hintergrund der Studie. Im Fokus der Studie standen 40 Kalkmagerrasen-Flächen in Nordbayern – konkret im Raum Würzburg und der Rhön sowie rund um Bayreuth und in der Fränkischen Schweiz.

Mehrere hundert Arten nachgewiesen

Dort hat die Biologin die Artenvielfalt bestimmt und diese in Relation gesetzt zu Faktoren wie Größe der Kalkmagerrasen, deren Vernetzung untereinander sowie Art und Qualität der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen – ein Aspekt, der von der Forschung bislang vernachlässigt wurde, wie sie sagt.

Über fünf Monate sind Carolin Biegerl und Benjamin Tanner dafür morgens, mittags und nachmittags über die 40 ausgewählten Flächen gelaufen und haben Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge gesammelt, bestimmt und gezählt. Auch den Blütenreichtum, die Blütendichte und die Anzahl an Nistplätzen haben sie ermittelt.

Das Ergebnis: „Insgesamt konnten wir auf den 40 Kalkmagerrasen-Flächen 231 Wildbienenarten, 90 Schmetterlingsarten, 62 Schwebfliegenarten und 274 Blütenpflanzenarten nachweisen“, sagt Biegerl. Immerhin knapp ein Viertel dieser Wildbienenarten sowie ein Drittel der Schmetterlingsarten sind nach Einschätzung der Rote Liste Bayerns in ihrem Bestand gefährdet.

Mit diesen Zahlen konnte das Forschungsteam ermitteln, welche Faktoren sich auf die Artenvielfalt auswirken. „Die stärkste Auswirkung auf Solitärbienen, Schmetterlinge und Blütenreichtum hatte die Größe der Kalkmagerrasen“, erklärt Andrea Holzschuh. Eine Vergrößerung dieser Fläche führt auch zu einer Zunahme des Artenreichtums von Solitärbienen und Schmetterlingen. Besonders stark profitieren davon jeweils die gefährdeten Arten unter ihnen. Auch der Blütenreichtum wächst damit einhergehend. Umgekehrt nimmt die Zahl der Bienen auf den Kalkmagerrasen um gut ein Drittel ab, wenn sich die durchschnittliche Größe der angrenzenden Ackerflächen um einen Hektar erhöht.

Ökologischer Landbau hat eine positive Wirkung

Eine positive Wirkung lässt sich feststellen, wenn angrenzende Felder nach den Prinzipien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden. „Wenn nur zusätzlich zehn Prozent der einjährigen Ackerflächen ökologisch bewirtschaftet wurden, nahm die Häufigkeit von Hummeln um zehn Prozent und die Häufigkeit gefährdeter Schmetterlinge auf den wertvollen Naturschutzflächen um 20 Prozent zu“, so die Wissenschaftlerin.

„Insgesamt zeigt die Studie, dass eine Verbesserung der Lebensraumqualität sowie eine angepasste Bewirtschaftung der umgebenden Landschaft wirksame und praktikable Methoden zum Erhalt der Biodiversität von Bestäubern sein können“, fasst Ingolf Steffan-Dewenter die Ergebnisse zusammen. Vor allem kleine Ackerflächen und ökologisch bewirtschaftete Kulturen machen sich dabei positiv bemerkbar. Eine angepasste Landschaftspflege trägt dazu bei, dass in geschützten hochwertigen Lebensräumen wie Kalkmagerrasen der Blütenreichtum wächst und die Zahl an Nistplätzen steigt. Damit unterstützen sie die Erhaltung verschiedener wildlebender Bestäubergruppen, einschließlich gefährdeter Arten.

Das allein reiche allerdings nicht aus: „Um das Artensterben in solchen Lebensräumen zu bremsen und die Vielfalt von Bestäubern in vom Menschen veränderten Landschaften langfristig zu gewährleisten, sind weitere Anstrengungen nötig“, schreiben die Autorinnen und Autoren der Studie. Die Fläche solch hochwertiger Lebensräume auszuweiten und diese untereinander besser zu vernetzen, sind zwei vielversprechende und dringend notwendige Maßnahmen.

Originalpublikation

Landscape management can foster pollinator richness in fragmented high value habitats. Carolin Biegerl, Andrea Holzschuh, Benjamin Tanner, Douglas Sponsler, Jochen Krauss, Jie Zhang and Ingolf Steffan-Dewenter. Proceedings B, https://doi.org/10.1098/rspb.2024.2686

Kontakt

Carolin Biegerl, Lehrstuhl für Zoologie III, T: +49 931 31-84237, carolin.biegerl@uni-wuerzburg.de

Prof. Dr. Ingolf Steffan-Dewenter, Lehrstuhl für Zoologie III, T: +49 931 31-86947, ingolf.steffan-dewenter@uni-wuerzburg.de

Prof. Dr. Andrea Holzschuh, Lehrstuhl für Zoologie III, T: +49 931 31-82380, andrea.holzschuh@uni-wuerzburg.de

Weitere Bilder