Umbruch in der Kino-Kultur

19.03.2020In Lateinamerika kam es ab den 1990er-Jahren zu großen Umbrüchen. Darauf reagierte auch die Kino-Kultur sehr sensibel. Der Romanist Christian Wehr erforscht diesen Prozess; sein Projekt wird mit 300.000 Euro gefördert.

Mexiko, Argentinien und Brasilien: Das sind die drei größten Film-Nationen Lateinamerikas. Seit den 1930er-Jahren war der Film in diesen Ländern ein wichtiges Medium der Konstruktion nationaler Identitäten und wurde zumeist auch staatlich gefördert und gelenkt.

Jahrzehntelang schwor der Film sein Publikum auf die Identitätsdiskurse und Geschichtskonzepte der Nationen ein. Aus einer ethnischen, kulturellen und sozialen Vielfalt, die noch ein Erbe der kolonialen Ära war, sollte ein nationales Einheitsgefühl wachsen.

Welche Ideale das Kino propagierte

In diesem Sinne propagierte das mexikanische Kino die Ziele und Ideale der Revolution von 1910, die vor allem den feudalen Großgrundbesitz mit seinen sklavenartigen Arbeitsverhältnissen abschaffen wollte. Entsprechend setzten die Filmschaffenden häufig Geschichten des Klassenkampfes, der agrarischen Selbstverwaltung und eines sozialen Kollektivismus in Szene. Propagiert wurde auch der Übergang von ethnischer Vielfalt zu einer Durchdringung und Synthese der Kulturen.

In vergleichbarer Weise verfolgte das brasilianische Kino ein Programm, das auf die Vision einer ethnischen Vermischung zielte und die mestizische Kultur feierte. In Argentinien stand dagegen der Peronismus mit seiner besonderen Verbindung von gewerkschaftlichem Sozialismus und populistischem Personenkult im Zentrum. Benannt ist diese Bewegung nach Juan Domingo Peron, der ab 1946 rund zehn Jahre lang Staatspräsident war.

Politisch verordnete Konzepte erodierten

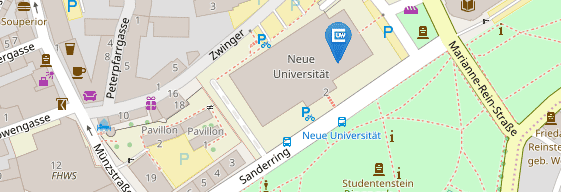

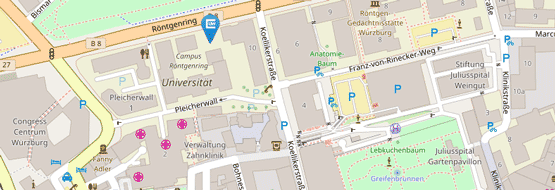

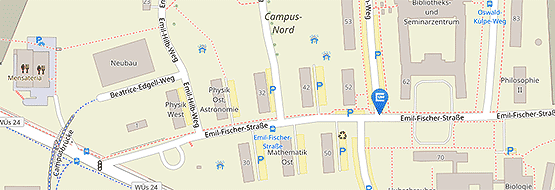

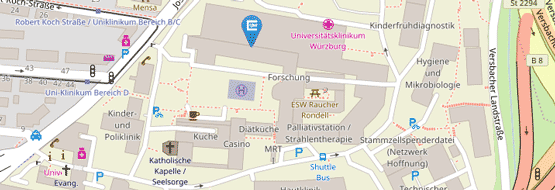

„Trotz der inhaltlichen Unterschiede in der Kinofilmkultur haben die drei Länder eine politische Gemeinsamkeit: Mehr als ein halbes Jahrhundert lang wurde dort versucht, die soziale, ethnische und kulturelle Pluralität von zentralistischen, teils auch diktatorischen Regierungen autoritär bis gewaltsam zu nivellieren“, sagt Professor Christian Wehr. Der Inhaber des Lehrstuhls für spanische und französische Literaturwissenschaft der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Würzburg befasst sich seit etwa zehn Jahren auch mit der lateinamerikanischen Kinokultur.

Doch ab den späten 1980er-Jahren seien diese politisch verordneten Identitätskonzepte zunehmend erodiert. Dieser Umbruch hatte mehrere Gründe. Zum einen band ein grenzüberschreitender Wirtschaftsliberalismus die drei Nationen in globale Dynamiken ein. Staatsunternehmen wurden privatisiert; Freihandelsabkommen zerstörten etwa in Mexiko einen Großteil der einheimischen Produktion.

Dieser Prozess wurde von einer ethnischen, sozialen und kulturellen Zersplitterung begleitet. „Sie war auch durch den wachsenden Widerstand von Bevölkerungsgruppen bedingt, die sich in den bis dahin propagierten nationalen Visionen nicht aufgehoben fühlten“, sagt Wehr. „Auch unter dem Druck der Globalisierung verlangte die unterdrückte Pluralität wieder ihr Recht.“

Abkehr vom „Nationbuilding“

Auf diese Prozesse reagierte das Kino höchst sensibel. Die Filmschaffenden wandten sich sukzessive von den überkommenen Modellen des „Nationbuilding“ ab und thematisierten die neue Dynamik der Fragmentierung, in der unterschiedlichste kollektive Identitäten und Parallelgesellschaften zur Geltung kamen.

In Brasilien etwa erlebte das „Black Cinema“ einen starken Aufschwung, in Argentinien rückten die sozialen Differenzen und Spannungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Dort beschwörte der äußerst erfolgreiche Episodenfilm „Relatos salvajes“ (Wild Tales, 2014) etwa nicht mehr die nationale Gemeinschaft, sondern stellte teils tödlichen Rivalitäten zwischen Arm und Reich und das Verschwinden des Mittelstandes heraus.

Dabei definieren die dezentralen Gemeinschaften, die immer häufiger Thema der neueren Filme sind, auch ihre eigenen Normen bis hin zu einem autonomen Rechtsverständnis. „Das zeigt sich eindrucksvoll in vielen filmischen Rechtfertigungen der Selbstjustiz“, sagt Wehr, so wie in der mexikanisch-spanischen Produktion „La Zona“ (2007). Deren Handlung spielt in einem „condominio“, einem nach außen abgeriegelten und bewachten Reichenghetto, das an ein Slum grenzt.

Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert das Projekt

Diesen Wandel im lateinamerikanischen Kino, den Prozess der Erosion nationalstaatlicher Diskurse, untersucht Professor Wehr in einem neuen Forschungsprojekt jeweils für den mexikanischen, argentinischen und brasilianischen Film. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert sein Vorhaben „Postnationale Identitäten im lateinamerikanischen Kino (1990-2017)“ mit 300.000 Euro.

Für das Projekt nutzt der JMU-Professor auch das einschlägige Netzwerk, das er aufgebaut hat. Darin vertreten sind unter anderem Forschungsgruppen aus der Film- und Kulturwissenschaft renommierter nord- und südamerikanischer Universitäten. Dort ist Wehrs Forschungsthema sehr gut vertreten: „In Lateinamerika hat das Kino als Kunstform einen deutlich höheren Stellenwert als in Deutschland“, sagt Wehr. „Die Filmlandschaft dort ist wesentlich abwechslungsreicher, das Autorenkino wird viel stärker akzeptiert und gefördert.“

Kontakt

Prof. Dr. Christian Wehr, Lehrstuhl für spanische und französische Literaturwissenschaft, Universität Würzburg, T +49 931 31-80344, christian.wehr@uni-wuerzburg.de