Wie Reis resilienter wird

03.02.2025Reis ist für viele Menschen Lebensgrundlage. Ein internationales Forschungsteam mit Würzburger Beteiligung will die aus Asien stammenden Pflanzen krisensicherer gegenüber Hitze und Trockenheit machen.

Er ist das wichtigste Grundnahrungsmittel unseres Planeten, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ernährt sich hauptsächlich von seinen kleinen Körnern: Reis.

Wie alle Organismen kämpfen auch Reispflanzen mit den Auswirkungen des Klimawandels. Mehr Hitze und weniger Niederschlag setzen den gängigsten Sorten zu. Angesichts der Wichtigkeit für die Ernährung von Milliarden von Menschen birgt dieser Umstand ein enormes Risiko.

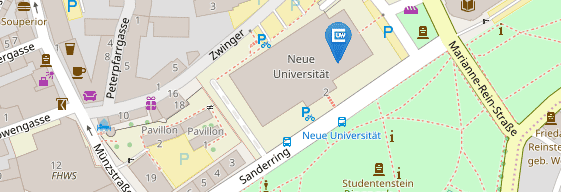

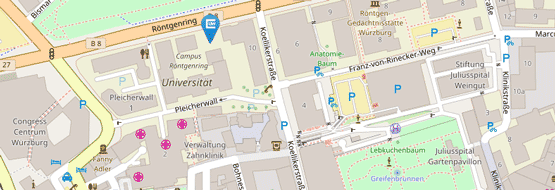

In einem internationalen Verbundprojekt wollen Forschende aus den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland dem Reis sprichwörtlich unter die Blätter greifen und ihn widerstandsfähiger gegen drohende Klimaveränderungen machen. Maßgeblich daran beteiligt ist Professor Arthur Korte, Bioinformatiker an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU).

Für ihn bietet das internationale Vorhaben eine großartige Möglichkeit, seine Grundlagenforschung auf die wohl wichtigste Nutzpflanze der Welt anzuwenden.

Die Förderung des Projekts stellt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gemeinsam mit der britischen BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council), dem amerikanischen Landwirtschaftsministerium (USDA) und dem National Institut of Health (NIH).

Kompetenz aus vier Ländern

Die länderübergreifende Zusammenarbeit war Voraussetzung für den Förderantrag. Neben Arthur Korte, Projektleiterin Professorin Julie Gray (University of Sheffield) und Professorin Sally Assmann (Penn State University, USA) ist noch ein vierter Partner an Bord: das International Rice Research Institute (IRRI) auf den Philippinen. „Das IRRI ist die führende Einrichtung, in Sachen Reis. Dort ist die Expertise, ihnen stehen alle Reissorten und natürlich die Anbauflächen zur Verfügung, um das Projekt umzusetzen“, erklärt Arthur Korte.

In der Praxis sieht das so aus: Auf den Philippinen werden 200 alte Reislandrassen angebaut, einmal unter regulären Bedingungen, einmal unter sogenannten Rain Shelters: „Die kann man sich wie ein großes Zelt vorstellen. Unter diesen wird es noch wärmer und die Pflanzen bekommen weniger Wasser. Wir kreieren also ein mögliches klimatisches Zukunftsszenario“, so Korte. In Sheffield wird der gleiche Versuchsaufbau zusätzlich im kleineren Maßstab in Pflanzenzuchtkammern nachgestellt.

Startschuss ist der 1. Februar 2025, bereits nach vier bis sechs Wochen wollen die Forschenden auf den Philippinen erste Proben entnehmen und RNA extrahieren. „Stressfaktoren wie Hitze und Trockenheit haben bereits im frühen Wachstumsstadium gravierende Auswirkungen auf den späteren Ertrag der Pflanze“, weiß Arthur Korte.

Die Antwort liegt in den Genen

Um trotz veränderter Klimabedingungen einen stabilen Ertrag zu erreichen, will das Team den Genen der Reispflanzen auf die Schliche kommen. Ein besonderer Fokus gilt dabei den Stomata, auch Schließzellen genannt. Diese winzigen Poren auf den Unterseiten sämtlicher Pflanzenblätter sind für den Gasaustausch verantwortlich, nehmen also Kohlenstoffdioxid (CO2) auf und geben Sauerstoff ab. Bei diesem Prozess verlieren die Pflanzen durch die winzigen Öffnungen außerdem Wasser in Form von Wasserdampf.

Aufgrund mehrjähriger Vorarbeit gehen Julie Gray und Sally Assmann davon aus, dass Gene, die diese Prozesse regulieren, enorme Effekte auf den Ertrag der Pflanzen haben – das macht sie zu Target-Genen‚ also zur Zielscheibe der Untersuchungen.

Die Forschenden suchen dabei nach Allelen, natürlichen Varianten dieser Gene. Solche kleinen Mutationen treten über tausende von Jahren immer wieder auf. Viele haben keine nennenswerten Effekte, die Mutationen mit negativen Effekten werden evolutionär aussortiert. Für die Forschenden sind jene seltenen Beispiele interessant, „die dafür sorgen, dass einzelne Proteine etwas aktiver und besser arbeiten – in unserem Fall also für höhere Resistenz gegenüber Hitze und Trockenheit sorgen,“ so Korte.

Über Kreuzung zum Erfolg

Sind diese vielversprechenden Genvarianten identifiziert, kommt wieder das IRRI ins Spiel. Über Kreuzungsprogramme sollen die gängigen Reissorten die wünschenswerten Eigenschaften übernehmen.

„Wie bei allen Nutzpflanzen gibt es auch beim Reis gewisse Eliterassen. Diese wurden über hunderte von Jahren gezüchtet, weil sie den höchsten Ertrag versprechen. Oft sind aber genau diese Sorten besonders anfällig für Stressfaktoren wie Hitze und Trockenheit“, erklärt Arthur Korte die momentane Lage beim Reis.

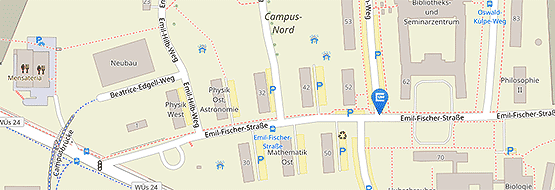

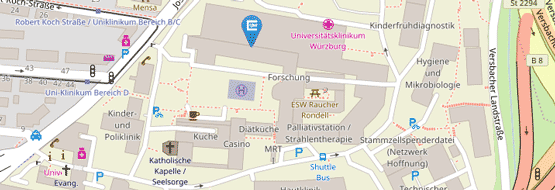

Bei rund 30.000 Genen pro Reispflanze und diversen Variablen entstehen schnell enorme Datenmengen, für deren Auswertung Machine Learning-Modelle genutzt werden sollen. So will Arthur Korte vorhersagen, welche Genexpressionen letztlich zu mehr Ertrag bei schwierigeren Bedingungen führen könnten: „Hier in Würzburg haben wir mit dem Center for Computational and Theoretical Biology (CCTB) und auch dem neuen Großrechner Julia 2 die nötige Infrastruktur und Rechenleistung, um solche Modelle zu realisieren.“

Unterstützung durch Schulen

Hochkomplexe Computermodelle auf der einen Seite, Citizen Science auf der anderen. In den USA und Großbritannien werden auch Schülerinnen und Schüler einen Beitrag zum Projekt leisten. Die Grundlage dafür bildet eine Datenbank mit Klimavariablen, also verschiedenen Temperaturwerten oder Niederschlagsmengen, für alle 200 ursprünglichen Reissorten. Eine Karte setzt diese in Relation zu unterschiedlichen Allelen. Entdeckt nun eine Schülerin etwa, dass Pflanzen mit einem bestimmten Allel häufig in Regionen mit höheren Durchschnittstemperaturen auftreten, liefert sie den Forschenden eine Hypothese.

„Wir bekommen das dann rückgemeldet und können im Labor prüfen, ob wirklich ein Zusammenhang besteht. Ich finde das ein tolle Möglichkeit, unsere Forschung nahbar zu machen und mit der Öffentlichkeit zu teilen“, freut sich Arthur Korte über diesen Aspekt des Projekts, welches in Würzburg mit rund 750.000 Euro und insgesamt mit rund 2,5 Millionen Euro gefördert wird.

Kontakt

Prof. Arthur Korte, CCTB, Universität Würzburg, Tel: +49 - 931 - 31 80361, E-Mail: arthur.korte@uni-wuerzburg.de